たとえば、こんな実話をご存じですか?

これは、2005年の老年歯科医学会学術大会で発表された症例です。

2002年12月に、69歳の女性がくも膜下出血を発症しました。

くも膜下出血発症後、誤嚥性肺炎が2度ありました。

そのため、経口栄養から胃ろうとなり、彼女は食べる喜びを失います。

胃ろう生活がはじまってから8ヵ月後…

1人の歯科医師が、その患者さんを診療することになりました。

その歯科医師は、これまでに多くの摂食嚥下障害を治療してきた実績を持ちます。

初診後、彼は患者さんの摂食嚥下について、誰も気づかなかった重要な点を見つけます。

そして、患者さんへ摂食嚥下障害の治療をはじめたのですが…

3ヵ月後

胃ろうだったその患者さんは、完全に常食可能な状態となりました。

1日3食、常食を摂取できるようになったのです。

食べる喜びが失われていた状態から、カツ丼さえ食べられるようになりました。

その後も異常はありません。

当然のことながら、胃ろうは抜去済みです。

本人やご家族が、どれだけ喜んだかは、先生もご想像のとおりです。

この話で気づかなければならない重要なことが1つあります。

それは、もしこの患者さんが、歯科医師によって摂食嚥下障害の治療を受けていなければ、その後、どうなっていたのか? という疑問。

彼女は、食べる喜びを失ったまま、日々を過ごすことになっていたかもしれませんが…

これは、ほんの一例にすぎません

この実話は、東京医科歯科大学の戸原先生が経験した症例です。

戸原先生は、20年以上前から訪問診療へ取り組んできた摂食嚥下障害のスペシャリスト。

これまでに、多くの摂食嚥下障害を治療し、優れた結果を積み重ねてきました。

そんな戸原先生によると、「本来ならば胃ろうが必要ないのに、放置されている患者さんが多い」とのこと。

つまり、先ほどお伝えしたような患者さんが、全国にたくさんいるのです。

適切に治療すれば、食べる喜びを取り戻せるのに

胃ろう生活を余儀なくされている患者さんがたくさんいる…

先生は歯科医師として、この状況を見逃せるでしょうか?

もし、「放っておけない」と思うならば?

これからお伝えする戸原先生の技術は必ず知っておくべきです。

- 【略歴】

-

1997年東京医科歯科大学歯学部歯学科卒業1998年東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

老化制御学系専攻高齢者歯科学分野大学院1999年藤田保健衛生大学医学部リハビリテーション医学講座 研究生2001年ジョンズホプキンス大学医学部リハビリテーション科 研究生2003年東京医科歯科大学歯学部付属病院高齢者歯科 医員2005年同 助手、摂食リハビリテーション外来 外来医長2008年日本大学歯学部摂食機能療法学講座 准教授2013年東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

老化制御学系口腔老化制御学講座高齢者歯科学分野 准教授 - 【所属学会・資格・役職など】

- ・日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 認定士・学会評議員

(教育委員・学術委員)

・日本老年歯科医学会 認定医および認定医指導医

・日本老年歯科医学会 専門医および専門医指導医

・日本老年歯科医学会評議員

(摂食・嚥下リハビリテーション委員・編集委員・専門医試験問題作成委員・学術用語委員)

・日本障害者歯科学会評議員

(摂食・嚥下リハビリテーション検討委員会・学術研究推進委員)

・早期認知症学会評議員

・平成25年度 厚生労働科学研究費補助金長寿科学総合研究事業

「高齢者の摂食嚥下・栄養に関する地域包括的ケアについての研究」

研究代表者

・Khon Kaen University(タイ)客員教授 - 【受賞】

- ・2015年 東京医科歯科大学医療チーム功労章

・2015年 第26回日本老年歯科医学会総会・学術大会2015年度

課題口演賞

・2014年 老年歯科医学会雑誌2014年度優秀論文賞

・2012年 第17回・第18回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会

学術大会奨励賞

・2011年 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会奨励賞

・2010年 第16回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会奨励賞

・2009年 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会論文賞

・2008年 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会論文賞 - 【論文】

- Machida N, Tohara H, et al: Effects of Aging and Sarcopenia on Tongue Pressure and Jaw-Opening Force, GGI, 2016

Nakayama E, Tohara H, et al: The effects of ADL on recovery of swallowing function in stroke patients after acute phase, J Oral Rehabil. 2014

Sanpei R, Tohara H, et al: Videoendoscopic Comparison of Swallowing Waxy Rice Mochi and Waxy Wheat mochi– Improvement of a Japanese Traditional Food that Presents a Choking Hazard -, BBB, 2014

Iida T, Tohara H, et al: Aging Decreases the Strength of Suprahyoid Muscles Involved in Swallowing Movements, TJEM, 2013

Hara K, Tohara H, et al: Jaw-opening force test to screen for dysphagia: Preliminary results, APMR. 2013

Sato M, Tohara H, et al: A Simplified Cough Test for Screening Silent Aspiration, APMR, 2012

Wada S, Tohara H,et al: Jaw Opening Exercise for Insufficient Opening of Upper Esophageal Sphincter, APMR, 2012 - 【メディア出演・掲載など】

“NHKやTBS、フジテレビ、各新聞、専門誌など多数”- 【著書・共著の一部】

ほとんどの歯科医師が知らない

意外な調査結果とは?

歯科医師どころか、介護関連の方でさえ知らない事実をお伝えします。

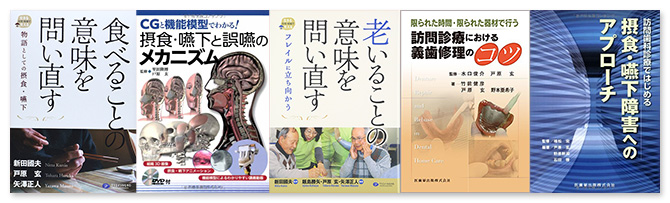

それは、患者さんの摂食嚥下機能と栄養摂取方法が、まったく適合していない人が多すぎること。

「本当は食べられるのに、食べてはいけないままの人」

「本当は嚥下が弱ってきているのに、普通のごはんを食べ続けて状態が悪化する人」

こんな人たちが、全国にたくさんいらっしゃるのです。

“戸原先生たちが摂食嚥下障害の患者さんを調査した結果(詳しくはDVDで)”

実際、戸原先生たちは、日常臨床で、このようなケースに多々遭遇したとおっしゃいます。

- 検査をしてみると、ほとんど嚥下障害が見られなかった

- 家族がこっそり食べさせており、しかもうまくいっている

- 口腔ケアのときに水を飲んでしまったが、問題なく飲めた

- 実際は噛めるのにミキサー食のまま(しかも10年近く)

逆に、まったく噛めないのに常食という患者さんもいたそうです。

これはこれで、非常に危険な状態ですよね。

また、戸原先生は、このようにおっしゃいます…

胃ろう患者を常食に戻せる

ケースは意外に多い

なぜかというと、本来は胃ろうが必要ないのに、そうなっている患者さんが多いから。

たとえば、「誤嚥の恐れがある」だけでも、胃ろう生活を強いられる患者さんはたくさんいます。

このような患者さんは、本当に胃ろうを続ける必要があるのか?

戸原先生によると、正しく治療すれば、その多くが通常食に戻れるとのこと。

しかし、現在の介護や訪問医療の現場では、その可能性に気づいてもらえることさえ、めったにありません。

残念ながら、胃ろうのまま放置されているケースがあまりに多いのです。

つまり、重要なのは、胃ろうであっても、常食に戻れる可能性がある人たちに気づくこと。

そのためには、嚥下の機能や状態を、正確に判断する知識や技術が必要ですが…

歯科医師のほとんどが

その知識や技術を備えていない

摂食嚥下障害の治療において、歯科医師の役割は重要です。

なぜなら、適切に検査、評価、診断すれば、本当に胃ろうが必要かどうかを明らかにできるから。

また、正しい訓練法を心得ていれば、胃ろう生活から常食へ戻すことも可能です。

実際、戸原先生は、これまでに治療してきた摂食嚥下障害の8割を、胃ろう生活から離脱させてきました。

さらに、1割の患者さんを、何でも飲食できる状態まで導いてきました。

一生食べられないと言われていた患者さんでさえ、食べられる状態へ導いたこともあります。

しかし、胃ろう生活から常食へ戻せるレベルの治療技術を備えた歯科医師は、ほとんどいないのが現状です。

これは仕方のないことかもしれません。

なぜなら、即臨床で役立つ専門的な摂食嚥下障害の技術について学べる機会は多くないから。

たとえば、多くの歯科医師が、摂食嚥下障害について、歯磨き指導、嚥下体操、滑舌トレーニングを行えば良いと考えていますが、戸原先生によると、これは誤った認識です。

介護側の人たちでさえ、摂食嚥下障害に関しては、それほど多くのことを知りません。

このままでは、食べる喜びを取り戻せずに涙を流す人が増え続けるだけです。

この状況を何とかしたい

戸原先生は、摂食嚥下障害の状況を変えるため、日常臨床以外にも、さまざまな取り組みをしてきました。

たとえば、嚥下の問題があっても、多くの患者さんやご家族が、どの医療機関に相談してよいかわかりません。

この問題を解決するために、戸原先生は、医療資源マップというサイトを作り、現在は1,500機関が登録されています。

他にも、嚥下食提供可能レストランのWEBを作成したり、牛丼の吉野家と嚥下食のイベントを開催するなど、多くの活動に取り組んできました。

“NHKでも、その活動が紹介されました”

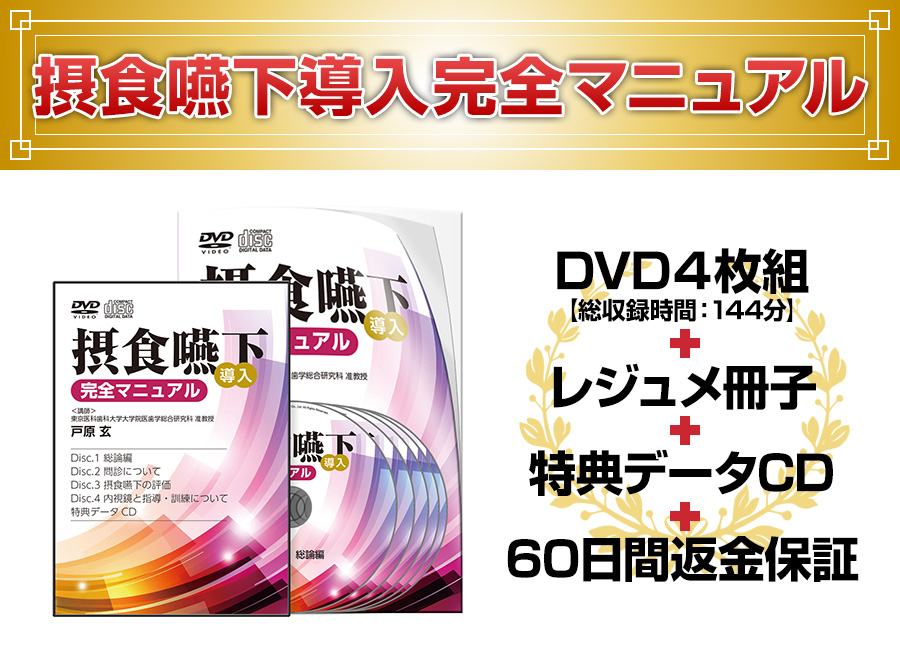

そして今回、歯科業界へ「正しい摂食嚥下障害の治療」を浸透させるために、弊社とセミナーDVDを制作することになったのですが…

摂食嚥下障害について国内トップレベルの

臨床実績を持つ技術が学べます

講師は戸原先生だけではありません。

東京医科歯科大学歯学部付属病院の摂食嚥下リハビリテーション外来に勤務するスペシャリスト3名が、実際の臨床に基づいた知識や技術を詳しく解説いたします。

摂食嚥下障害の臨床現場で培われた

「実践的な技術」を網羅

たとえば、摂食嚥下障害が疑われるケースと遭遇したとき、多くの歯科医師が、口腔を専門的に診ようとします。

しかし、戸原先生によると、摂食嚥下障害を正しく治療するならば、口腔以外の原因も正確に知り、それを改善する必要があるとのこと。

たとえば先生は、体幹と嚥下機能に大きな関係があることをご存じでしょうか?

口腔だけを診て、口腔機能だけを改善するだけでは、嚥下機能は回復しません。

今回の最新DVDでは、このような実践的な技術がオールインワンで学べます。

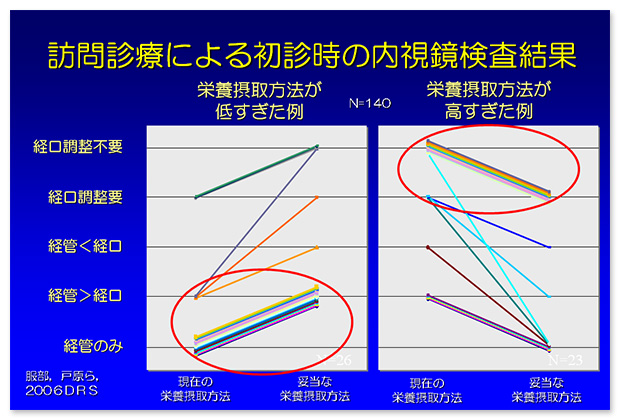

具体的には、摂食嚥下に関する専門知識と、問診、検査、評価、診断、訓練法の具体的な技術が学べます。

“検査や訓練については、デモ映像も収録しましたので

具体的な技術を、頭だけではなく目で学べます”

どれも、ほとんどの歯科医師が知らない摂食嚥下障害の治療技術ばかり。

DVD収録内容の一部をご紹介すると…

摂食嚥下導入完全マニュアル

歯科医師が胃ろう患者を常食へ導く方法

- 意外に知られていない主訴の問診方法

正確な情報を取得するには、どのような質問が必要なのか? その詳細が学べます。患者本人だけではなく、ご家族や介護者などからも情報を聞きだすことも重要です。 - 現病歴の情報収集で欠かせない8つの項目

摂食嚥下障害の問診ではとても重要なことですが、8つの項目を確認する必要があります。たとえば先生は、発熱の有無を確認する理由について、詳細をご存じでしょうか? - 経口摂取をしている場合に確認すべき項目

食事制限の有無や食事回数、食事時間など、6つの項目について正確な情報を得ておく必要があります。どれか1つでも欠けてはなりません。 - 経口摂取をしていない場合に確認すべき項目

食べていない期間と、現在の栄養摂取方法について確認する必要があります。なぜ、この2つの項目について確認するべきなのか? - 既往歴の情報収集

糖尿病の有無など、いくつかの項目を確認する必要があります。さらに、本人やご家族だけではなく、主治医からも情報収集しなければなりません。 - 服薬歴も重要です

内服薬の種類と剤形だけではなく、内服方法についても、詳細を確認する必要があります。 - 摂食嚥下機能に大きな影響を及ぼす内服薬とは?

摂食嚥下について本格的に取り組むならば、この事実を正確に理解しておきましょう。なぜなら、内服薬を見直すことで、摂食嚥下機能が回復することがあるからです。 - なぜ、社会歴を確認するのか?

聞きなれない言葉かもしれませんが、摂食嚥下障害の問診では「社会歴」を、しっかりと確認する必要があります。とても重要な項目なので、忘れないよう注意しましょう。 - 20年前の訪問歯科診療をご存じですか?

実は、かなり昔から歯科の訪問診療は存在していますが、現在の訪問診療とは、大きく異なる内容があります。 - 胃ろうだった69歳女性が3ヵ月後に…

常食3食の摂取が可能になった症例をお伝えします。2005年の老年歯科医学会学術大会で発表された症例ですが、摂食嚥下障害の治療について考えさせられることが多々あります。 - 意外な調査結果を公開

訪問診療による初診時の内視鏡検査結果について計測したデータを公開します。結論から申し上げると、患者さんの摂食嚥下機能と栄養摂取方法が適合していない人が多すぎることに気づかされます。 - どちらが経口摂取? 経管栄養?

先生にクイズです。2つの内視鏡映像をお見せしますので、どちらが経口摂取か経管栄養かを当ててみてください。おそらく、ほとんどの先生が見誤るでしょう。 - こんな患者さんには要注意

たとえば、歯の隙間に薬がびっしり詰まっていたら、先生は何を疑いますか? 摂食嚥下障害と薬剤の関係について、注意すべきことがいくつかあります。 - 摂食嚥下の状況を見直すべきケースとは?

「経管栄養で禁食」という患者さんを検査してみると、ほとんど嚥下障害が見られなかった…。このような、歯科医師が見逃してはならないケースを複数ご紹介いたします。 - 脳血管障害との関係性について

脳血管障害後に、どれぐらいの頻度で摂食嚥下障害が発生するのか? 正しい理解に役立つレポートをお伝えします。 - 絶対に知っておくべきこと

咀嚼や嚥下は、一側性の大脳病変では簡単に死なない事実をご存じでしょうか? この事実は、摂食嚥下障害に関わるうえで、とても重要なことを教えてくれますが… - 球麻痺・仮性球麻痺とは?

聞きなれない言葉かもしれませんが、摂食嚥下障害を治療するには、必ず理解しておくべき知識です。 - もう一度、コレについて復習しましょう

嚥下に直接関与するところを、正確に回答できますか? 忘れているところもあるかもしれませんので、この機会に復習しておきましょう。 - 舌接触補助床の作り方

舌の運動障害や比較的大きな欠損、両側の舌下神経麻痺のある神経疾患などを原因とする摂食嚥下機能障害に対処するための、代償的な歯科補綴装置ですが… - 一見して得られる情報の重要性

摂食嚥下障害の可能性が高いかどうかは、患者さんを一見してわかることが多々あります。目の覚め具合や姿勢など、9つの項目をチェックしてみてください。 - 開口訓練

本当に効果の高い開口訓練をご存じですか? 摂食嚥下障害の治療において、とても重要な分野なので、ぜひ、この機会にマスターしてください。 - 速筋訓練目的の「速い開口訓練」とは?

通常の開口訓練とは少し異なりますが、11名の高齢者(軽度嚥下障害者)に対して、優れた成果が得られた方法です。 - なぜ、体幹が重要なのか?

開口力や舌圧には、体幹の筋肉量が関係していることをご存じでしょうか? この事実がわかる調査結果をお伝えします。嚥下障害に取り組むには、この辺りの知識も欠かせません。 - 摂食嚥下の主たる悪化要因とは?

どのような病気も、主たる悪化要因を特定しなければ、適切な治療を提供できません。急性期、回復期、慢性期にわけて、わかりやすく解説いたします。 - なぜ「とりあえず嚥下内視鏡で検査」はNGなのか?

その理由は、事前のアセスメントが重要だから。では、どのようなアセスメントが求められるかというと… - 理想的な検査時間とは?

摂食嚥下の評価において、検査時間は長くすべきか、短くすべきか…。先生は、どちらが正解だと思いますか? - 摂食嚥下障害の原因とは何か?

先生は、この質問に、自信を持って回答できますか? - 嚥下障害がでやすいケース

延髄や橋(皮質)が障害された場合に、嚥下障害がでやすいと言われていますが、このメカニズムについて詳しく解説いたします。 - 片側性支配と両側性支配について

脳神経についての知識ですが、摂食嚥下障害の評価において、正確な理解が求められます。この機会にその内容を完全理解しておきましょう。 - 筋肉の問題で嚥下障害が発生するケース

神経だけではなく、筋力低下によって嚥下障害になるケースがあります。このレクチャーでは、嚥下筋に問題が生じる原因についても詳しく学べます。 - 診察の流れをご存じですか?

多くの歯科医師が詳しく知らない、摂食嚥下障害における診察の流れを詳しくお伝えします。重要なのは「落としどころ」を考えることですが… - 食事はどうすれば良いのか?

摂食嚥下障害において、食事指導は非常に重要ですが、まずは、食事のバリエーションと各特徴について正しく理解しておく必要があります。 - こんな基礎疾患にはご注意ください

摂食嚥下障害の原因となる基礎疾患をご存じでしょうか? 摂食嚥下障害を正しく評価し、治療の方向性を検討するには、必ず理解しておくべき分野です。 - 「食べる力」のアセスメントについて

正常に食べるためには、口腔や咽、喉頭の機能である「嚥下力」以外にも、2つの力が求められます。つまり、3つの項目に注意しなければ、食べる力は正確に評価できません。 - 「食べる力」を評価する方法

摂食嚥下障害において、とても重要な検査過程ですが、多くの歯科医師が知らないことです。 - 嚥下と呼吸を、どのように評価すべきか?

呼吸に問題があり、誤嚥になることも珍しくありません。健常者は嚥下時に、どのような呼吸をしているかご存じですか? - 体重35.5kgの患者さんが、6ヵ月後に…

摂食嚥下障害の状況が大きく改善しました。重要なのは、この半年間で実施したことです。痩せすぎている患者さんにはご注意ください。 - 食事時の姿勢が持つ影響

食事時の姿勢は、嚥下運動に大きな影響をもたらします。つまり、患者さんへ正しい姿勢を指導することも重要です。 - どちらの筋肉が嚥下に影響するのか?

全身の筋肉量と嚥下筋力は関連していますが、体幹筋肉量と四肢筋肉量では、舌圧や開口力に強く関連するのはどちらでしょうか? - 食事を認識しやすくする工夫

患者さんが食事を正しく認知できない場合、どのような対応が適切なのか? - 患者さんの声からわかること

たとえば、パ行、バ行が不明瞭、パがマになる場合は、口唇閉鎖不良や鼻咽頭閉鎖不良が疑われるなど、患者さんの声からわかることは多々あります。 - なぜ、介護環境の観察が重要なのか?

摂食嚥下障害では、口腔関連だけではなく、必ず介護環境の観察が必要になります。具体的にどのような項目を観察すればよいかというと… - 開口力測定のデモ映像

摂食嚥下に関わる筋力の評価法を解説します。測定器具の使い方など、実際のデモ映像を視聴しながら、具体的な技術が学べます。 - 専門機器を使わないスクリーニングテスト(デモ映像有り)

反復唾液嚥下テスト、改定水飲みテスト、食物テスト、咳テストなど、VFやVEなどを使わずに行う評価方法がいくつかありますが、各スクリーニングテストの詳細を解説いたします。 - 内視鏡システムについて

これから摂食嚥下障害へ本格的に取り組むならば、まずは、内視鏡システムの導入を検討する必要があります。ぜひ、このレクチャーを参考にしてください。 - 内視鏡の手順と観察および検査方法

検査者はVEを画像で観るだけではなく「診る」ことが重要です。専門的に学べる機会の少ない分野ですが、このレクチャーを視聴すれば問題ありません。 - VEで観察される各組織とは?

事前にこれらの情報を理解しておけば、VEを使った検査の精度が高まります。 - VEとVFの違いを、正確にご存じですか?

VEとVFには、それぞれ利点と欠点があります。内視鏡システムの導入の際にご参考ください。 - アイスマッサージとは?(デモ映像有り)

嚥下を促す方法ですが、やり方さえわかれば難しくありません。ただし、この方法が適応できない患者さんもいるので、ご注意ください。具体的な方法は、デモ映像で詳しく学べます。 - 摂食嚥下に影響する筋肉の8つの訓練法(デモ映像有り)

首のリラクゼーション、肋骨と肋骨の間にある筋肉を伸ばす訓練法、ハムストリングスを伸ばす訓練法、口を大きく開ける筋肉を鍛える方法などをデモ映像で具体的に解説します。摂食嚥下障害の改善において、とても重要です。

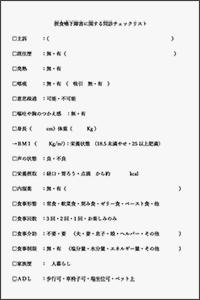

2つの特典

東京医科歯科大学歯学部付属病院のリハビリテーション外来で使用されている問診チェックリストをお渡しいたします。

摂食嚥下障害において問診は重要です。問診の内容次第で、胃ろうの必要性や、解決すべき意外な原因が分かることもあるからです。データCDでお渡しするので、必要に応じて印刷してご利用ください。

DVDに収録された戸原先生の講義がまとめられた、セミナーレジュメをお渡しいたします。

DVDをじっくり視聴するお時間がなければ、まず、この冊子から先に目をとおしてください。そして、気になる個所の映像から視聴していただければ、効率のよい学習が可能です。

もし、ご家族が摂食嚥下障害で

胃ろうになったら、どうしますか?

摂食嚥下障害の話になると、多くの先生が、遠い未来の話のように思われます。

しかし、高齢化社会が進む今、摂食嚥下障害は歯科医師にとって、より身近な存在になりつつあります。

たとえば、先生のクリニックにも、高齢者の患者さんがいるでしょう。

また、高齢者の親を持つ患者さんもいるはずです。

そういった方々が、今後、摂食嚥下障害に悩むリスクはゼロではありませんよね。

中には、胃ろう生活を強いられる患者さんもでてくるかもしれません。

この案内でもお伝えしましたが、世の中には、常食に戻れるのに胃ろう生活を送り続けている患者さんがたくさんいます。

その原因は、本当に胃ろうが必要かどうかを、正確に見極められる歯科医師が少ないから。

このDVDで、摂食嚥下障害について理解を深め、食べる喜びを取り戻せる患者さんを増やしましょう。

治療がうまくいけば、患者さんもご家族も涙を流して喜んでくれます。

また、個人的な話で申し訳ありませんが、私(木原)の話を少しさせてください。

私の祖父は、長い期間、胃ろう生活を余儀なくされ、その後、他界しました。

もし、あのとき、戸原先生のことを知っていれば、私の祖父は食べる喜びを取り戻せていたかもしれません。

このような経験から、摂食嚥下障害に長けた歯科医師が増えることを、心より願っています。

「本当に、納得いく内容なのか?」

と思われた先生へ、

60日間返金保証をお付けします

(ネット配信版は対象外)

「もしかしたら、もう知っている内容ばかりかもしれない…」

「内容を理解できるか不安だ…」

「期待にそえる教材なのか?」

など、思われた場合もご安心ください。

なぜなら、DVD教材の内容に、ご納得できなければ返金させていただくからです。

60日間、じっくりと、DVDをご覧いただき、先生の選択が正しかったかどうかをご判断ください。

送料も、返金振込料も、弊社が負担させていただきます。

返金保証が付いている、歯科医師向け教材なんて、ほとんどありません。

これは、今回リリースするDVD教材への自信そのものです。

摂食嚥下障害の治療で

トップレベルの実績を持つドクターから学べます

摂食嚥下障害は、先生が思っている以上に、今、多くの歯科医師から注目を集めています。

しかし、専門的な臨床技術を学べる機会は多くありません。

また、DVDで講師を務められた戸原先生は、トップレベルの実績と知名度を持つ、摂食嚥下障害治療のスペシャリスト。

先生も、これまでに戸原先生の書籍や記事、ご出演のテレビ番組などを見たことがあるかもしれませんね。

このような理由から、今回の映像教材も多くの先生からお求めいただくでしょう。

在庫には限りがありますので、興味がある先生は、今すぐお申込ください。

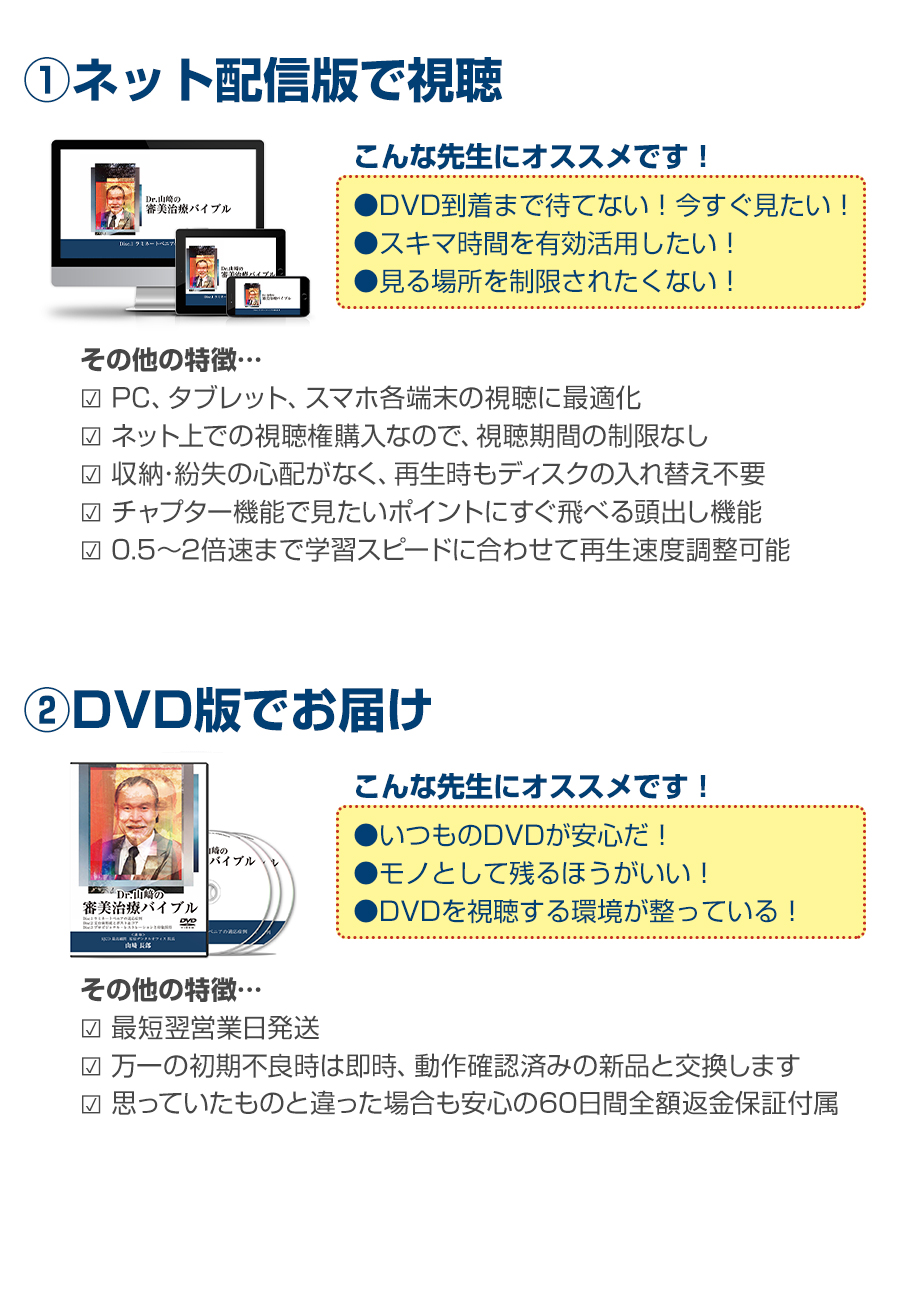

視聴方法を選べます

| いつもの安心 DVDでお届け |

すぐに見られる ネット配信 |

|

|

|

|

| FAX申込みはコチラ(代引のみ) | ※クレジット決済のみ | |

|

教材内訳 |

|

|

販売価格 56,980円 (税込62,678円) |

価格 | 販売価格 56,980円 (税込62,678円) |

| あり(購入後60日間) | 返金保証 | 商品特性上なし |

|

特記事項 |

|

![]()

※安心の暗号化通信を採用しています。

この商品のお申込みフォームは、世界でもトップレベルである、グローバルサイン社のセキュリティシステムを利用しており、個人情報保護、セキュリティ強化のため、SSL暗号化通信を採用しています。お申込みの際に個人情報の漏洩は一切ありません。

追伸

今回の教材も、60日間返金保証がついています。

つまり、先生は、ご自身の選択が正しかったか、60日間かけて、じっくりと判断できます。

これは、今回のDVDが、どれだけ有益なものかを証明する保証でもあります。

今回のDVD教材を手に入れる上で、先生に一切のリスクはありません。

ただし、在庫には限りがあるのでご注意ください。

ご興味を持たれましたら、在庫がなくなる前に今すぐお申込みください。

視聴方法を選べます

| いつもの安心 DVDでお届け |

すぐに見られる ネット配信 |

|

|

|

|

| FAX申込みはコチラ(代引のみ) | ※クレジット決済のみ | |

|

教材内訳 |

|

|

販売価格 56,980円 (税込62,678円) |

価格 | 販売価格 56,980円 (税込62,678円) |

| あり(購入後60日間) | 返金保証 | 商品特性上なし |

|

特記事項 |

|

![]()

※安心の暗号化通信を採用しています。

この商品のお申込みフォームは、世界でもトップレベルである、グローバルサイン社のセキュリティシステムを利用しており、個人情報保護、セキュリティ強化のため、SSL暗号化通信を採用しています。お申込みの際に個人情報の漏洩は一切ありません。