まさか、自分の歯が

こんなことになるなんて…

60歳女性、他院で抜歯宣告を受けた患者さんのお話です。

「先生、どうにかならないでしょうか…?」

できることなら抜きたくないと、涙ながらに訴えます。プロービングを行なうと8mmや、9mmを示す箇所があり、レントゲンでも大きな骨吸収が認められました。このまま放っておくと症状は進行するばかり。

やはり、他院で宣告されたように抜歯以外の道はないのでしょうか…?

抜歯宣告から1年後…

1年後、この患者さんはどうなったと思いますか? 症状は進行しながらも、SPTによってなんとか抜歯せずに保っているのでしょうか? それとも、泣く泣く抜歯し、インプラントによって新しい生活を送っているのでしょうか?

答えは、どちらも違います。

彼女は、抜歯することなく、しかも何の不安もなく以前の生活を取り戻しています。一体、何が起こったのでしょうか…?

彼女を救った治療法、それは…

彼女が抜歯せずに済んだ理由。それは、歯周組織再生療法です。先生もご存じのとおり、歯周組織再生療法は、歯周病によって失われた骨等の歯を支えている組織を回復する治療法。

外科的処置が主であるため、ひょっとしたら苦手意識をお持ちかもしれません。

しかし近年、術式や薬剤の進歩により、手順や適応症をしっかり守れば、より良い予後を期待できる治療として注目を集めています。

しかし、歯周組織再生療法の習得は簡単ではありません。なぜなら…

理由① 研鑽を積む必要がある

歯科医師であれば、歯周組織再生療法について、誰もが知っていることでしょう。しかし、より良い歯周組織再生療法の臨床を行なうには、大学で学ぶ基礎的なことに加え、卒後も研鑽を積む必要があります。

理由② 技術発展が著しい分野

歯周組織再生療法は、技術、材料、器具・器材の進歩が著しい分野です。そのおかげで、治療成功率は、飛躍的に向上しました。つまり、歯周組織再生療法で優れた結果を得るには、常に最新の情報にアップデートしておく必要があります。

理由③ 外科処置は、やり直しが難しい

熟練者であれば、その都度修正できますが、経験が浅い場合、しっかりと勉強してから取り組まなければ、失敗例が増えてしまいます。また、より良い予後を目指すならば、材料や手技だけではなく、患者教育や基本治療、予後の管理についても、基礎・基本からしっかりと学ぶ必要があります。

このように歯周組織再生療法を習得するには、いくつかのハードルを超える必要があります。しかし、ご安心ください。これから、はじめて歯周組織再生療法を学ぶ先生でも、さらにスキルアップしたい先生でも、たくさんの学びが得られるプログラムを開発しました。

講師は、明海大学歯学部付属明海大学病院 病院長の「申基喆」先生。申先生は、長年にわたり歯周組織再生療法を、臨床現場で実践するだけではなく、その技術を、多くの学生や歯科医師に指導してきた実績を持ちます。

- 【プロフィール】

- 歯周病学における世界的権威であるヘンリー・H・タケイ博士(明海大学名誉博士・客員教授)の指導により、歯周組織再生療法の道を歩みはじめる。その優れた治療技術で、これまでに多くの患者さんを救い続ける。現在は、臨床家としてだけではなく、指導者としても活躍。大学内でも学生たちに教鞭をふるう。

- 【略歴】

- 1983年 城西歯科大学(現 明海大学歯学部) 卒業

1986年 城西歯科大学 助手

1992年 明海大学歯学部 講師

1999年 明海大学歯学部 助教授

2003年 明海大学歯学部 歯周病学分野 教授

2008年 明海大学歯学部 附属明海大学病院長

2016年 明海大学歯学部 教務部長

2018年 明海大学歯学部 学生部長

2020年 明海大学 歯学部長/附属明海大学病院長 - 【所属学会】

- 日本歯周病学会 理事/専門医/指導医

日本歯科保存学会 理事/専門医/指導医

日本再生歯科医学会 理事

日本有病者歯科医療学会 専門医/指導医

国際インプラント会議日本部会(WCOI Japan) 理事

日本顎咬合学会 評議員/指導医

アメリカ歯周病学会 会員

International Team of Implantology (ITI) Fellow

若手にもベテランにもオススメできる

申先生の歯周組織再生療法

7つのメリットとは?

抜歯を余儀なくされる患者さんを救う方法

歯周組織再生療法は、歯周病が進行し抜歯を余儀なくされた患者さんを救える可能性のある唯一の方法。つまり、この技術が使えるようになれば、他院で抜歯するしかないと言われた患者さんを救えるように…

天然歯を失う患者さんをこれ以上見たくない先生ならば、マスターしておいて損はありません。

肉眼で行なえるフラップマネジメント

マイクロスコープを使って、歯周組織再生療法に取り組むクリニックは増え続けています。しかし、申先生は、細かい切開と縫合が必要になるケースを除いて、ほとんどの症例を肉眼で治療。マイクロスコープを導入していない先生でも、実践できる技術が学べます。

長年の経験に裏付けられた技術

もともと補綴に興味を持っていた申先生でしたが、ヘンリー・H・タケイ博士(明海大学名誉博士)の影響により、歯周組織再生療法を学びはじめます。その後、臨床と研究を続け、これまでに多くの患者さんを救い続けてきました。

10年単位で患者さんの予後を確認しながら、研鑽してきた申先生の技術と知見は、これから歯周組織再生療法をはじめる先生にも、経験者の先生にも、多くの気づきをもたらすでしょう。

治療の流れと各詳細がオールインワンで学べる

これから歯周組織再生療法をはじめる先生にとって、必要な治療の流れがすべて学べます。今回のプログラムでは、下記治療の流れと各詳細について解説していただきました。

- 術前処置

- 適応症の解説

- 術式の選択

- 再生療法に適したフラップマネジメント

- 骨欠損部のデブライドメントとSRP

- 縫合

- 術後の管理、メインテナンス、予後評価

歯周組織再生療法をはじめたい先生にとって、必要な術前処置~術後の管理まですべて学べます。

リグロス、エムドゲインを用いた臨床例を解説

リグロスとエムドゲインそれぞれの症例を挙げながら、解説していただきました。リグロスとエムドゲインの適応症、それぞれで求められる治療計画や外科技術など、より実践的な技術を習得していただけます。歯周組織再生療法のスキルアップを目指す先生の期待を裏切りません。

治療成功のキモがわかる

どれだけ優れた外科技術や材料があっても、患者教育や診断によって治療成功率は変わります。また、骨欠損部のデブライドメントとSRPに問題があると、確実な再生結果は得られません。このプログラムでは、優れた外科技術だけではなく、治療成功に欠かせないポイントも学べます。

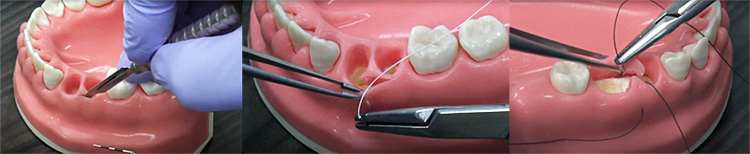

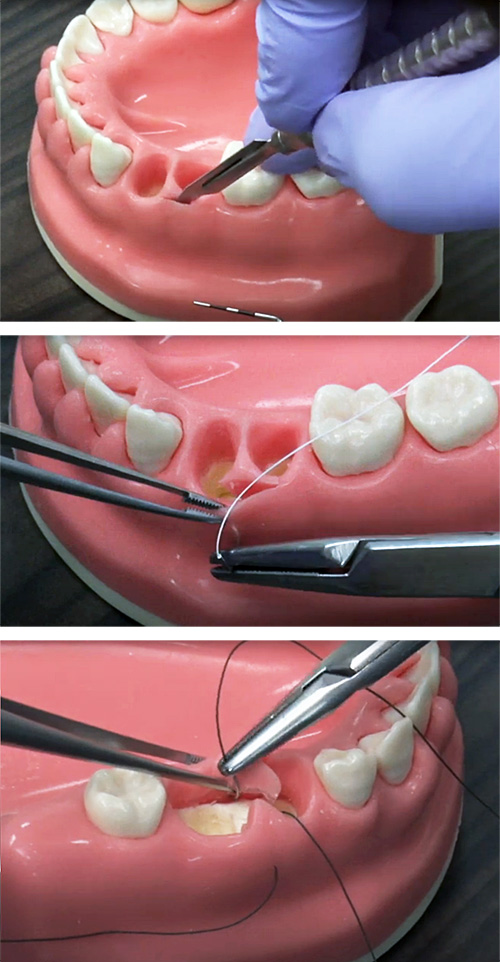

失敗を防ぐ切開・縫合の模型デモを収録

外科技術を習得するうえで、目で見て学ぶ方法は効果的です。今回のプログラムでは「M-PPT」「S-PPT」と呼ばれる切開法と、それら切開法に適した縫合法の模型デモを収録しました。

歯周組織再生療法でありがちな、歯冠部の骨欠損が術後に裂開し、開放創となり、歯肉退縮する失敗ケースを減らせる技術です。また、これらの外科技術は、歯周組織再生療法以外でも応用できます。

“治療成功率を高める外科技術が、目で見て学べます”

“治療成功率を高める外科技術が、目で見て学べます”

他にも、歯周組織再生療法における有益な知識と技術が学べる今回のプログラム。収録内容の一部をご紹介すると…

抜歯を防ぐ!Dr.申の

「1からわかる歯周組織再生療法」

~エムドゲイン/リグロスの適応症、切開・縫合の基本~

- なぜ、フラップ手術が必要か?

歯周外科におけるフラップ手術の重要性について、複数の症例を挙げながら解説していただきました。基本的なことかもしれませんが、この機会に復習しておきましょう。 - フラップ手術適応の基本条件とは?

深い(4mm以上)の歯周ポケットや垂直性骨欠損など、4つの基本条件が存在します。 - フラップ手術の分類について

組織付着療法、切除療法、歯周組織再生療法について、それぞれの特徴について解説していただきました。 - 歯周組織再生療法の利点と適用条件

利点については、先生もすでにご存じだと思いますが、明確な適用条件については、いかがでしょうか? - 歯周組織再生療法は、どのように移り変わってきたか?

1920年から現在にいたるまで、増殖因子、足場、細胞の3点から、その歴史をまとめていただきました。 - GTR法(歯周組織再生誘導法)の症例解説

日本で1992年に承認されたGTR法を数多く実践してきた申先生は、どのような印象を持つのか? - EMD(エムドゲイン)を用いた歯周組織再生療法の症例解説

日本で2001年に承認されたエムドゲインは、現在も多くの歯科医師が採用していますが… - なぜ、歯周治療がうまくいかないのか?

その理由が、外科技術や材料ではなく、歯周病の原因や治療法に関する患者教育にあるとしたら… - 患者教育をどのようにして行なうか?

歯周治療を成功させるには、患者教育が欠かせません。具体的に、どのような内容を患者さんへ伝えればよいのか? - 診査・診断について

口腔清掃状態、プロービング、骨欠損の画像診断、咬合状態の診査、歯の動揺、歯肉歯槽粘膜の診査など、各詳細を解説していただきました。 - 歯周基本治療について

歯周組織再生療法を成功させるうえで、患者教育と同じく重要なのが歯周基本治療ですが… - 適応症の確認方法

垂直性骨欠損、根分岐部病変において、歯周組織再生療法の適応をどのように考えれば良いか? - 肉眼で行なうフラップマネジメント

近年、再生療法におけるフラップマネジメントは、マイクロサージェリーが主流です。しかし、申先生は、ほとんどの症例を肉眼で行なうそうですが… - フラップの形成に必要な切開法とは?

水平切開と縦切開における、各切開法について解説していただきました。 - フラップ手術における切開の考え方

歯根周囲における切開と歯間部における切開について、再生療法では、それぞれに適した切開が存在します。 - 歯間乳頭保存法(PPT)について

歯間乳頭が保存できる(審美障害の防止)、歯間部での一時閉鎖ができるなど、いくつかのメリットがあるPPTですが、欠点もあります。 - 歯間乳頭保存法のバリエーション

近年、多くの歯科医師が採用する「M-PPT」「S-PPT」。どのような症例で使いやすいのか? 各保存法の縫合方法についても、解説していただきました。 - 骨欠損部のデブライドメントとSRPについて

これが確実にできていないと、どのような材料を使っても確実な再生結果は得られません。どのような点に注意して行なうのか? - 再生術式の選択方法

リグロスを使うのか? エムドゲインを使うのか? それとも骨移植を併用するのか? 適切な歯周組織再生療法を行なうには、正しい選択が必要です。 - 失敗を防ぐ縫合法

フラップマネジメントと縫合をマスターすれば、歯冠部の骨欠損が術後に裂開し、開放創となり、歯肉退縮する失敗を防げます。 - 術後管理とメインテナンスについて

良い治療ができたとしても、術後管理とメインテナンスがおろそかだと、すべての努力が水の泡に… - リグロスを深く知ろう

保険適用であり、多くの歯科医院で使用されているリグロス。歯周組織再生機序、適応と禁忌について、この機会に復習しませんか? - リグロスを用いた歯周組織再生療法の一般術式

どのようなフラップ手術や縫合が求められるのか? リグロスの調整と塗布は、どのように行なうかなど、詳細を解説していただきました。 - リグロスの症例解説(64歳女性)

#27の咬合痛と、全周にわたる高度な骨破壊の症例です。歯間部は狭く臼歯部のため、切開法は「S-PPT」を使用しましたが… - リグロスの症例解説(57歳男性)

下顎左側臼歯部の違和感があり、#36は、ClassⅡ根分岐部病変の症例です。短いルートトランク、根分岐部内の水平性骨欠損が問題でしたが… - リグロスの症例解説(55歳女性)

#16の遠心部垂直性骨欠損とClassⅡ根分岐部病変の症例です。非常に難しいケースでしたが、申先生は、どのように治療したのか? - エムドゲインゲルを深く知ろう

世界40カ国、200万人以上の治療実績を持ち、20年以上にわたり実証されているエムドゲインゲル。その歴史や特徴、適応症、注意点などを詳しく解説していただきました。 - エムドゲインゲルを用いた歯周組織再生療法の術式

切開、剥離、肉芽除去、SRP、化学的根面処理、EMD塗布、縫合について、リグロスとは、どのような点が異なるのか? - エムドゲインゲルの症例解説(60歳女性)

#34の動揺と咬合痛、2度の歯の動揺と明白な骨吸収があった症例です。可及的な歯の保存を希望された患者さんへ、どのような治療を提供したのか? - エムドゲインゲルの症例解説(52歳女性)

難症例へのEMDの応用が学べる症例です。どのようにして、歯の保存を目指したのか? - M-PPTの切開と縫合法(デモ映像)

M-PPTの切開法と、それに対応した「Bi-layer suture technique」について、実演解説していただきました。 - S-PPTの切開と縫合法(デモ映像)

S-PPTの切開法と、それに対応した「Modified vertical mattress suture」について、実演解説していただきました。

さらに特典映像をプレゼント

(収録時間:17分)

ソフトティッシュ・マネジメントの外科的アプローチについて、症例を挙げながら、実践的な技術を複数紹介していただきました。

- ソフトティッシュ・マネジメントの方法

- なぜ、非外科的アプローチを優先するのか?

- 外科的ソフトティッシュ・マネジメントの目的

- 外科的アプローチ法

- 歯周形成手術の適応について

- 用いられる主な外科術式

- 遊離歯肉移植術(FGG)

- 上皮下結合組織移植術(CTG)

- FGGによる歯肉歯槽粘膜異常の改善

- CTGによる欠損部歯槽堤増大術

「あそこに行けば何とかしてくれる」

そんなクリニックを目指しませんか?

歯周病が悪化して、抜歯を余儀なくされた患者さん。先生も、そんな患者さんを、たくさん診てきたことでしょう。そうなってしまったのは、患者さんの責任が大きいですが、やはり、歯科医師として、歯を失いたくない患者さんを放っておけないはず…

もちろん、抜歯後のインプラントは優れた治療法の1つです。患者さんにとって価値も高い治療法になりますが、経済的な理由で申し込めない方もいらっしゃいます。そんなとき、救いの手となるのが、歯周組織再生療法。適応条件を満たせば、保険診療でも天然歯を守れます。

この治療法を求める患者さんは、全国にたくさんいます。ぜひ、今回のプログラムで実践的な技術を習得して「歯を抜きたくないんです」と悲しむ患者さんを救いませんか? そして「あの歯医者さんなら何とかしてくれる」とクチコミされるクリニックを目指しませんか?

歯周組織再生療法は、

多くの歯科医師が興味を持つ

テーマなのでお急ぎください

歯周組織再生療法のニーズは、年々高まり続けています。特に今回のプログラムに収録されたリグロスを用いた歯周組織再生療法は、多くの先生が注目しています。その理由は、保険診療でも、天然歯を守れる治療が可能になるから。

今回のプログラムでは、リグロスだけではなく、エムドゲインを用いた歯周組織再生療法も詳しく学べます。複数の臨床例を見ながら、実践的な技術を習得できます。

また、講師の申先生は、肉眼で歯周組織再生療法の取り組んでいるため、マイクロスコープをお持ちでない先生にとっても有益な技術となるでしょう。

この価格(リリースキャンペーン価格)での販売は、11月30日まで。12月1日以降は、定価の56,980円(税込62,678円)に戻ります。

|

|

|

|

|

3セクション(計155分) 販売価格 56,980円(税込62,678円) |

|

| ※クレジット決済のみ ※返金保証対象外 |

![]()

※クレジットカードは分割払い・リボ払いもお選びいただけます。

クレジットカードによって、一部ご利用いただけない方法があります。

※安心の暗号化通信を採用しています。

この商品のお申込みフォームは、世界でもトップレベルである、グローバルサイン社のセキュリティシステムを利用しており、個人情報保護、セキュリティ強化のため、SSL暗号化通信を採用しています。お申込みの際に個人情報の漏洩は一切ありません。

|

|

|

|

|

3セクション(計155分) 販売価格 56,980円(税込62,678円) |

|

| ※クレジット決済のみ ※返金保証対象外 |

![]()

※クレジットカードは分割払い・リボ払いもお選びいただけます。

クレジットカードによって、一部ご利用いただけない方法があります。

※安心の暗号化通信を採用しています。

この商品のお申込みフォームは、世界でもトップレベルである、グローバルサイン社のセキュリティシステムを利用しており、個人情報保護、セキュリティ強化のため、SSL暗号化通信を採用しています。お申込みの際に個人情報の漏洩は一切ありません。